特定半導体企業に巨費投入 辰巳議員が批判 米軍兵器のため

(写真)質問する辰巳孝太郎議員=14日、衆院予算委 |

日本共産党の辰巳孝太郎議員は14日の衆院予算委員会で、政府が半導体メーカーのラピダスに対し、過去に例のない巨額の税金を投じるのは米国言いなりで、製品の半導体も米軍の兵器に利用するためではないかと追及しました。

政府は同社への最大9200億円の支援を決定し、2025年度予算案でも同社への出資を念頭に1000億円を計上しています。辰巳氏は、過去に半導体メーカー・エルピーダメモリが公的資金を投じられながら破綻し、約277億円が国民負担となった責任を誰が取ったのかと追及。「責任を取ったことはない」と答弁した武藤容治経済産業相に対し「誰も責任を取らないまま、また公的資金投入を進めている」と批判しました。

辰巳氏はラピダスへの「国費投入」「日米連携」の方向性を決めてきた経産省の「戦略検討会議」の座長をラピダスの東哲郎会長が21年から務めていると追及し、「公共政策をゆがめる利益誘導や大企業と政府の癒着がまかり通ることは絶対にあってはならない」と強調しました。

また辰巳氏は、米国防総省の報告書が軍用半導体は利益が出ないとし、日本との共同製造に言及していると指摘。経産省幹部が米国防総省と行った懇談(22年10月)後に経産省の情報産業課長が「日本の歯車をむしろアメリカは待っている。『早くはまりに来いと』。われわれとしてはしっかりぴしっとはめていく」と発言した事実を示しました。

さらに、東会長が講演で「重要な部分は国防の領域」「まずはアメリカに届ける」などと述べていることも告発。「利益の出ない軍用半導体の納入をラピダスが担わされ、赤字で破たんしたら日本国民の負担。日本製半導体が組み込まれた米国のミサイルを日本が爆買いする構図になる」と警鐘を鳴らしました。

2025年2月15日付「しんぶん赤旗」より引用

半導体企業ラピダスに税金投入 軍事転用 危険な思惑 政官一体で米国の“歯車”に

半導体メーカー・ラピダスへの税金投入―政府は、過去に半導体メーカーへの公的資金投入で多額の国民負担をもたらした失敗に責任をとらないまま、かつてない規模の支援に突き進んでいます。背景には、ラピダスが作った半導体を米軍の兵器に利用したい米国の意向があるのでは―。衆院予算委員会での日本共産党の辰巳孝太郎議員の追及(14日)で、政府の危険な思惑が浮かび上がりました。

(写真)質問する辰巳孝太郎議員=14日、衆院予算委 |

政府はすでに、ラピダスに最大9200億円の支援を決定。さらに2024年度補正予算で同社を念頭に1兆円、25年度予算案では出資のために1000億円を計上しています。1企業に対して2兆円規模の国民の血税を投入する異常事態です。これだけで中小企業対策費1695億円(25年度予算案)の12倍近くになります。しかも、本格稼働までに5兆円もの資金が必要とされています。武藤容治経済産業相は「1社に対して兆円規模の補助金を措置した事業はない」と認めました。

責任とらず

かつて、半導体メーカー・エルピーダメモリは、政府主導で400億円の公的資金を投じられながら12年に経営破綻。約277億円が国民負担となりました。辰巳氏が「誰がどのような責任をとったのか」と追及すると、武藤経産相は「責任をとったことはない」と答弁。委員室にどよめきが起きました。

辰巳氏は「巨額の国民負担を生んでおきながら誰も責任をとらないまま、また特定企業に公的資金投入を進めている。際限なく国費投入を続けることでモラルハザードが拡大し、エルピーダメモリの二の舞いになりかねない」と批判しました。

ラピダスへの「国費投入」「日米連携」の方向性を決めてきた経産省の「戦略検討会議」の座長は同社の東哲郎(ひがし・てつろう)会長が21年から務め、同社の特別参与には元経済産業事務次官の嶋田隆氏が就任していると辰巳氏は指摘。「公共政策をゆがめる利益誘導や、大企業と政府の癒着がまかり通ることは絶対にあってはならない」と強調しました。

武器爆買い

(写真)建設中のラピダス千歳工場=10日、北海道千歳市 |

「なぜ政府はラピダスにこれほど巨額の支援をしようとするのか」―。辰巳氏は、米国防総省「2021年次産業能力報告書」の「国防総省の調達慣行」という項目で、「国防総省の発注する電子機器は、携帯電話通信などの商用のものと比較して生産量が少なく、企業は国防総省向けに生産する意欲を失っている」としていることを示し、軍用半導体は「利益が出ないということだ」と強調しました。

さらに、同報告書では、米軍兵器に使用される最先端半導体のサプライチェーンの台湾依存を危険視し、日本との共同製造について言及していることも提示。そのうえで、22年10月に経産省幹部が米国防総省と行った懇談で「ラピダスが作る半導体の軍事利用について話したのではないか」と迫りました。

武藤経産相は「半導体政策全般について意見交換を行う一環として国防総省も訪問した」と答弁。これに対し辰巳氏は、米国防総省・半導体政策責任者のデフ・シェノイ氏との会談を終えた経産省の情報産業課長が「日本の歯車をむしろアメリカは待っている。『早くはまりに来いと』。われわれとしてはしっかりぴしっとはめていく」と発言した事実を突きつけました。

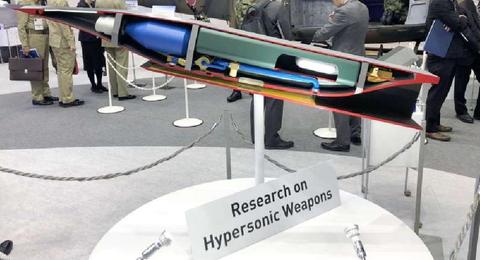

(写真)防衛省が開発している極超音速ミサイルの模型 |

さらに辰巳氏は、東会長が23年の講演で「重要な部分は何かというと、国防の領域」「そういう半導体を、まずはアメリカに届ける」と発言するなど、ラピダス幹部自身が米兵器への利用を語っていることを告発。「米国防総省の思惑に『ぴしっとはめていく』という経産省の方針と符合している」と強調しました。

23年6月に経産省が作成した「半導体・デジタル産業戦略」には、「極超音速、地対地ミサイル、空対地ミサイルへの適用。高速移動可能な軍用偵察機」と、軍事利用に関する文言が躍っています。

辰巳氏は「米国防総省の発注する『発注量が少なく利益の出ない』軍用半導体の納入をラピダスが担わされ、赤字で破綻したら日本国民の負担。ラピダスが作った半導体が組み込まれた米国のミサイルを日本が爆買いする構図になる」と警告しました。

日米同盟絶対 大企業の利益優先

根本に「二つのゆがみ」

半導体とは、電気を良く通す金属などの「導体」と電気をほとんど通さないゴムなどの「絶縁体」との、中間の性質を持つシリコンなどの物質や材料で、これらを用いた集積回路も慣用的に“半導体”と呼ばれています。電子機器や装置の頭脳部分としての役割を果たしています。通信機器、家電、自動車、航空機などさまざまな分野で使用されています。

重大なのは、半導体が兵器開発でも不可欠となっていることです。米国は中国に対抗して最先端の兵器を大量生産するため、「経済安全保障」と称して、同盟国を巻き込んでの半導体の生産体制構築を打ち出しています。日本政府はこれに呼応して、ラピダスや台湾の半導体企業TSMC(台湾積体電路製造)熊本工場(同県菊陽町)といった半導体企業に巨額の国費を投入しているのです。

7日の日米首脳会談で発表された共同声明でも、「…先端半導体といった重要技術開発」で「(中国による)経済的威圧への対抗」を明記しています。

半導体企業への巨額支援の根本にあるのは、「日米同盟絶対」「大企業の利益優先」という日本政治の二つのゆがみです。

2025年2月19日付「しんぶん赤旗」より引用

○辰巳委員 日本共産党の辰巳孝太郎でございます。

今日は、政府の進める際限のない半導体支援について聞きます。

半導体関連予算は、二〇一九年度以降、新年度予算を含めると約五・八兆円、経産省の基金に投入をされております。特に巨額の公的資金を受けるのが、半導体製造会社のラピダスであります。二〇二二年八月に設立をされ、アメリカのIBMの技術提供を受けて、二ナノメートルという最先端の半導体を製造することを目指しております。 政府は、ラピダスに最大九千二百億円の支援を決定して、さらに、AI、半導体産業基盤強化支援フレームの十兆円を活用して、ラピダス出資を念頭に、新年度予算案では一千億円を計上しております。

経産省に聞くんですけれども、特定の企業に対してこれほどまでの巨額の税金投入、過去に例があるんでしょうか。

○国務大臣(武藤容治君) 辰巳委員から御質問いただきました。

経済産業省における補助事業について、確認できた範囲でございますが、一社に対して兆円規模の補助金を措置した事業はございません。

○辰巳委員 過去にないということなんですね。

八〇年代、世界の半分以上を供給していた日本の半導体は、アメリカに、日本市場における外国製半導体、これを二〇%以上受け入れろ、引き上げろという不利な内容の日米半導体協定を結ばされて、衰退をしていきました。その後、半導体メーカーのエルピーダメモリは、政府主導で四百億円の公的資金が投入されましたけれども、二〇一二年に経営破綻をしました。負債総額は約四千四百八十億円、こ のうち二百七十七億円が国民負担となりました。

経産省に聞くんですけれども、これは誰がどのような責任を取ったんでしょうか。

○国務大臣(武藤容治君) 誰が責任を取ったかという話でございますけれども、政府の施策は、その時々の社会経済情勢を踏まえて、必要かつ適切と判断したものを組織的に決定、実施をしているものであります。

エルピーダメモリの事例でありますけれども、これもこれまでも答弁させていただいていますが、国内企業同士の統合を優先した結果ですとか、海外の競合他社と差別化ができず、政府としても十分な支援を機動的に実施することができなかったと認識をしているところであります。こうした点については、真摯に反省をしなくてはいけないと思っています。

○辰巳委員 誰が責任を取ったのかと聞いたんですけれども。

○国務大臣(武藤容治君) 責任ということですけれども、ラピダスが取り組む今回の研究につきましては、野心的な取組、その上で様々な課題があることは事実でありまして、量産技術の確立、顧客の獲得、資金調達、人材の確保、育成などの課題を一つ一つ解決していく必要があると思います。(辰巳委員「エルピーダですよ、大臣。エルピーダの責任」と呼ぶ)

エルピーダの責任でありますけれども、先ほど申したとおり、必要かつ適切と判断したものを組織的に決定した上で、エルピーダの事例におきましては、先ほど申し上げたとおりで、反省をしており、こういう意味では、責任を取ったということは、そういう認識を……(発言する者あり)

では、私の答えでいかせていただきます。責任を取ったということはないと思います。いわゆる総合的な判断だというふうに思います。

○辰巳委員 ないんですよね。ないんですよ。これだけの巨額の国民負担を生んでおきながら、結局誰も責任を取らないまま、またぞろ特定の半導体企業に公的資金投入を決めているわけですね。

ラピダスの東哲郎会長は、二〇二七年から八年までに七兆円程度が必要だとロイターの取材に答えております。際限なく国費投入を続けることでモラルハザードが拡大をして、エルピーダメモリの二の舞になりかねないと思うんですね。

しかも、ラピダスへの国費投入、あるいは日米連携の方向性を決めてきたのが、経産省の半導体・デジタル産業戦略検討会議なんですね。今日資料にもおつけしていますけれども、このメンバーの座長を務めておられるのが東さんですよね。TIA運営最高会議議長と書いていますけれども、ラピダスの東さんなんですよね。

政府の審議会、研究会の現役の座長が経営をする企業が九千二百億円以上もの政府の支援を受けるなど、利益相反じゃないですか。大臣、どうですか。

○国務大臣(武藤容治君) 今の御指摘の半導体・デジタル産業戦略検討会議でありますけれども、これは、半導体産業支援の目標やその達成に向けた全体戦略、技術動向等を踏まえた政策の方向性について、幅広い専門家に情報共有と意見交換をしていただく場であります。したがって、個別案件の支援内容や予算額等を検討いただく場ではございません。

個別案件については、例えば、今の御指摘のラピダスのプロジェクトにつきましては、国の研究開発計画に基づき公募をし、利害関係のない外部有識者に審査をいただいた上で支援を決定し、あらかじめ設定したマイルストーンの達成状況についても毎年厳正に確認いただき、適切に予算執行を行っており、半導体・デジタル産業戦略検討会議とラピダスの関係は不適切との御指摘は当たらないと思っております。

○辰巳委員 いやいや、あの検討会議の資料を見たら、もうラピダス、ラピダス、ラピダスですよ。国からのラピダスへの継続支援、これはまさに個社に対する継続支援というのをこの会議で決めている。その座長が東哲郎さんなんですね。

透明性ということでいうと、外部の有識者で、資金提供への透明性をちゃんと確保しているんだと。これはステージゲート審査というんですね。私、経産省にステージゲート審査の中身を出してくれといって求めました。これはほとんど黒塗りですわ。どんな審査がされているのかも全く分からないのがこの審査なんですね。まさにブラックボックスになっているということなんです。

しかも、このラピダスの特別参与には、元経産省の事務次官の嶋田隆氏が就任しています。公共政策をゆがめる利益誘導や大企業と政府との癒着がまかり通ることがあっては絶対にならないと思うんですね。

なぜ政府はラピダスにこれほどの巨額の支援をしようとするのか、ここを深めていきたいと思うんですね。

ラピダス設立の発端は、二〇二〇年の夏にIBMから東会長に打診があったということなんです。IBMは、アメリカの国防総省との強いつながりのある企業であります。

国防総省が発行する二〇二一年次産業能力報告書というのがあるんですけれども、国防総省の調達慣行という項目の中で、こう書いているんですね。国防総省の発注する電子機器は、携帯電話通信などの商用のものと比較をして生産量が少なく、企業は国防総省向けに生産する意欲を失っている。つまり、要するに利益が出ないということですね。あるいは、この中では、米軍兵器に使用される最先端半導体のサプライチェーンの台湾依存を危険視して、日本との共同製作についても言及をしています。

そうした中、二〇二二年の十月十日から十六日、経産省の幹部が訪米をして、IBM、そしてアメリカの国防総省と懇談をしております。

大臣、この国防総省との懇談で、ラピダスが作る半導体の軍事利用について話したんじゃないですか。

○国務大臣(武藤容治君) 御指摘の点につきましては、経済産業省の職員が半導体政策全般について米国政府と意見交換を行う一環として、商務省に加えて国防総省も訪問したと聞いているところです。

○辰巳委員 全般ということですから、軍事利用について否定をしなかったわけですね。

私はこのときの出張記録の提出を求めましたけれども、何を話し合ったのかは全て黒塗りです。

委員長、この議事録の提出を委員会に求めたいと思います。

○予算委員会委員長(安住淳君) 理事会で協議します。

○辰巳委員 大臣、全般というんですけれども、会っているのは国防総省なんですよね。

二〇二三年一月二十二日に放映されたNHKスペシャルの半導体の特集では、実は、このときの出張で情報産業課長が国防総省を訪れたシーンというのが映っているんですよ。会談相手は、まさに国防総省半導体政策責任者のデブ・シェノイ氏なんですね。会談を終えた情報産業課長はこう言っています。日本の歯車をむしろアメリカは待っている、早くはまりに来いと。そして、私たちはしっかり、ぴしっとはめていくと産業課長が語っているわけですよ。まさにアメリカの国防総省の思惑に日本がぴっしり合わせていくと語っているじゃないですか。

大臣、どうですか。

○政府参考人(野原諭君) アメリカの場合、国防総省が先端技術の研究開発、DARPAというプログラムを持っておりまして、産業政策を、安全保障の名の下にずっと開発をしてきたという歴史がございます。アメリカのCHIPS法でも、国防総省のマイクロエレクトロニクスのRアンドDであるとか人材育成とかが全体のプログラムの中に位置づけられておりまして、そういう半導体政策の研究開発とか人材育成について、通常から国務省やホワイトハウス、ほかともやっていますけれども、国防総省とも意見交換をしております。

そういう文脈で意見交換を行ったものでございまして、軍事目的について、ラピダスのチップを使用する、しないという議論は一切出ておりません。

○辰巳委員 それでは言いましょう。

米軍兵器への利用は、これはラピダスの幹部自身が語っているんですね。

東会長は、二〇二三年の十月二十五日の内外情勢調査会での講演でこう言っています。重要な部分は何かというと国防の領域、そういう半導体を我々はまずはアメリカのお客さんに届けるということをしなければならないと。まさにアメリカの国防総省の思惑に経産省の幹部がぴしっとはめていくという、経産省の方針とぴったり符合しているんですね。

二〇二三年の六月、経産省が作成した半導体・デジタル産業戦略にもこう書いてありますよ。極超音速ミサイル、地対地ミサイル、空対地ミサイルへの適用、高速移動可能な軍用偵察機、こういう文言が躍っているんですね。

さらに、先月、二月の十日、我が党の議員団が北海道千歳市のラピダスを視察したときにも、同社幹部は、IBMとの契約の詳細は明らかにはできないと言いながら、軍事利用については否定はしませんでした。軍事の利用に何の歯止めもない、これは大問題だと思うんですね。

武藤大臣、先ほど私が紹介をいたしました国防総省の発注するものというのは、発注量が少なくて利益が出にくいわけなんですよ。そういう先端半導体の納入をラピダスが担わされる、赤字で破綻をしたら日本の国民の負担になってしまう、こういうことなんじゃないですか。

○政府参考人(野原諭君) これまでも国会で御質問いただきまして、ラピダスが具体的に米国から国防用のチップの供給というのを打診されているとか、そういう話があるかというと、それはないというふうに繰り返し答弁を申し上げておりまして、現時点、直近の情報も確認いたしましたけれども、それはないということでございます。

○国務大臣(武藤容治君) 私も事務方と、話を聞いていますけれども、そういう事実、先ほどの報道は知っていますし、さきの、今答弁ありましたように、昨年の委員会でもそういう形で答弁をさせていただいたということも承知をしております。そういう意味では、今委員がおっしゃられたような、利益がないからとかいう話ではないという判断をしております。

○辰巳委員 利益がないから、一般の企業というのは国防総省向けの受注はしたくない。そういう役割を日本の半導体、ラピダスが担わされるのではないかということなんですね。

これでは、仮にラピダスが赤字になっても、アメリカの言うがままに、まさに思惑にはまっていくということになれば、辺野古のように、アメリカ言いなりの、まさに政府はこれを止めることができない、赤字を国民の負担にせざるを得ないということになりかねないと思います。日本のラピダスが作った半導体が組み込まれたアメリカのミサイルを、では、今度は日本が爆買いをするという構図にもなるんじゃないかと言わなければならないと思います。

経済安保の名の下に、アメリカに従属し、特定の企業に際限なく国税をつぎ込んでいく産業政策では真の半導体支援にはならないということを申し上げて、私の質問といたします。